▲ 프로 데뷔 50년을 맞은 조훈현 국수는 - 승부는 떠났다- 고 했지만, 온화한 미소 속에 여전히 날카로움이 번뜩인다. [사진 | 한국기원]

데뷔 50년 맞는 ‘영원한 바둑황제’

언제 보아도 눈매 하나는 끝내준다. 큰붓으로 살짝 삐치게 그린 듯 날카롭다. ‘제비’ ‘날렵한 행마’라는 기풍 그대로다. 2500전 이상을 치른 ‘전신’(戰神)의 서슬이 어디 가랴. 하지만 반백의 머리와 원만한 표정에선 부드러운 에너지가 뿜어져 나온다. 세월은 천하의 승부사조차 온유하게 공글리는 재주를 지녔나보다.

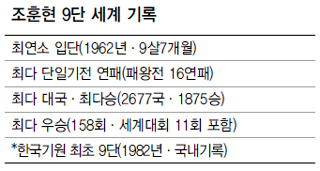

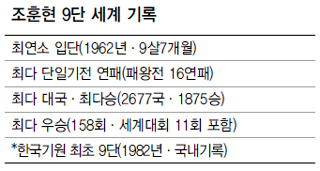

‘바둑 황제’ 조훈현(59) 9단이 14일 프로 데뷔 50년을 맞는다. 1962년 세계 최연소인 9살의 나이로 입단한 이래 반백년을 반상 위로 질주했다. 예의 칼날같은 행로에 당대의 고수들이 나가떨어졌다. 정상은 외롭다지만 이기는 맛이 짜릿했다. 그 가운데 최고의 승리는 무엇일까?

“최연소 입단 기록과 국내 패왕전 16연패가 기억에 남지만, 그래도 89년 응씨배 우승이 최고였던 것 같다.” 대만의 애기가 잉창치(응창기)씨가 만든 응씨배는 40만달러의 우승 상금을 내건 바둑의 올림픽이었다. 한-중-일 3국의 최강자 16명을 초청했는데, 혈혈단신 출전한 조훈현은 중국의 ‘철의 수문장’ 녜웨이핑을 3-2로 꺾고 우승한다. 그 뒤 세계 바둑의 기운이 한국으로 뻗쳤고, 한국은 세계를 제패해 왔다.

조훈현이 전하는 일화가 재미있다. “1~3국을 중국에서 뒀는데, 갈 때 홍콩에서 비자를 받는 등 1~2일 걸렸고, 호텔방까지 공안이 감시하던 시절이었다. 텔레비전도 안 나오는 등 완전히 ‘감옥생활’을 했다. 나중에 배 타고 빠져나오면서 ‘탈출에 성공했다’는 생각을 했다.” 조훈현은 주눅드는 사람도 아니고 상대를 두려워하지도 않는다. 다만 갑갑증에 스트레스를 받았고, 벗어나고 싶었을 뿐이다. 만약 주최 쪽이 결승 4~5국을 싱가포르가 아닌 중국에서 진행했다면 1승2패로 열세였던 조훈현에게 결코 유리하지 않았을 것이다.

1962년 9살에 세계 최연소 입단

1962년 9살에 세계 최연소 입단

2500전 이상 치른 ‘반상위의 전신’

“89년 응씨배 우승이 최고의 경기

최고의 기사는 동문 선배 ‘오청원’

나는 창호와 정상권서 싸우면서

한국 바둑에 기여한 것으로 만족”

세기의 대결의 비사치고는 엉뚱하다. 그러나 20세기 말 우뚝했던 조훈현의 바둑 인생은 대부분 우연적 요소가 많다.

1963년 바둑 선진국인 일본으로 유학할 때는 “비행기 타고 싶은 호사스런 욕심도 있었다”고 했다. 평생의 스승인 고 세고에 겐사쿠는 중국에서 온 우칭위안(오청원), 일본의 하시모토 우타로, 조훈현 딱 셋을 제자로 뒀다. 이때 조훈현은 세고에의 서가에 꽂힌 정석사전을 발견한 충격을 이렇게 말한다. “말하자면 바둑의 1+1=2는 알았지만, 1+100=101이 어떻게 이뤄지는지 몰랐다. 체계가 없었기 때문이다. 그런데 정석사전에 다 설명이 돼 있었다. 그것이 정석인지도 모르던 나는 밤새 5권을 다 뗐다.” 세고에 선생한테서는 무엇을 배웠을까? 그는 “정신세계가 정말 큰 사람인데, 바둑의 정신이나 도 같은 것을 배웠다. 당시엔 몰랐는데 나중에서 시간이 쌓이면서 그분의 뜻을 알게 됐다”고 했다.

1972년 귀국 뒤 무적시대를 연 조훈현은 84년 딱 한명의 제자인 이창호를 맞아들인다. 이 ‘새끼 호랑이’는 나중에 조훈현-이창호의 양강 시대를 거쳐, 조훈현의 아성을 무너뜨린다. 배운 제자가 스승을 이기면 보은이 되는 것이지만, 승부사한테 패배는 아프다. 그런데 영원할 것만 같았던 이창호가 지난달 응씨배 4강전에서 ‘떠오른 권력’ 박정환한테 무너졌다. 조훈현은 “창호가 지니까 마음이 아팠다. 실력보다는 체력과 정신력에서 젊은 기사들을 당하지 못한다”고 아쉬워했다.

역사상 최고의 기사를 꼽아달라고 하자 조훈현은 동문이자 선배인 오청원을 지목했다. 그는 “오청원의 바둑이 유일하게 나에게 느낌을 주었다. 오청원은 근세와 현대바둑의 전환을 이룬 계기”라고 높게 평가했다. 본인이 최고가 아니냐는 물음에, “이창호와 정상권에서 싸우면서 정석을 만들어 내고 자극을 주면서 한국 바둑에 기여한 것으로 만족한다”고 답했다.

조 9단은 요즘도 까마득한 후배와 실전 대결을 한다. 엄청난 지력과 체력이 필요하다. 행마와 전투에선 여전히 반짝반짝한 수가 나온다. 다만 만회하기 쉽지 않은 ‘덜컥수’도 둔다. 그는 “젊었을 때는 정상을 지키기 위해 험한 승부를 마다하지 않지만 지금은 승부를 떠났다. 바둑을 통해서 내 인생을 살 뿐”이라고 했다. 데뷔 50년간 벼렸던 기세는 평화로 수렴하고 있다. 그것이 조훈현이 생각하는 바둑의 길이고 도일지도 모른다.

[한겨레신문 |김창금 기자 kimck@hani.co.kr]

1962년 9살에 세계 최연소 입단

1962년 9살에 세계 최연소 입단 역사상 최고의 기사를 꼽아달라고 하자 조훈현은 동문이자 선배인 오청원을 지목했다. 그는 “오청원의 바둑이 유일하게 나에게 느낌을 주었다. 오청원은 근세와 현대바둑의 전환을 이룬 계기”라고 높게 평가했다. 본인이 최고가 아니냐는 물음에, “이창호와 정상권에서 싸우면서 정석을 만들어 내고 자극을 주면서 한국 바둑에 기여한 것으로 만족한다”고 답했다.

역사상 최고의 기사를 꼽아달라고 하자 조훈현은 동문이자 선배인 오청원을 지목했다. 그는 “오청원의 바둑이 유일하게 나에게 느낌을 주었다. 오청원은 근세와 현대바둑의 전환을 이룬 계기”라고 높게 평가했다. 본인이 최고가 아니냐는 물음에, “이창호와 정상권에서 싸우면서 정석을 만들어 내고 자극을 주면서 한국 바둑에 기여한 것으로 만족한다”고 답했다.